ハキハキ話すために意識したいのは、アクセントとイントネーション①【大阪/マンツーマン話し方教室】

ご覧いただきまして、ありがとうございます。

ビジネスパーソンのための「声と話し方の教室」講師の砂川顕子です。

前回の記事では、”声を使いこなす”ということを書きました。

“声を使いこなす”というのは、

話す時に、自分の持っている「高い声」と「低い声」とを織り交ぜながら、音声表現していく

という意味合いで書いています。

前回の記事は、以下のリンクよりお読みくださいね。

今回は、これに関連して

話す時の声の高さに変化をつけて、ハキハキと話せる方法を

細かくみていきたいと思います。

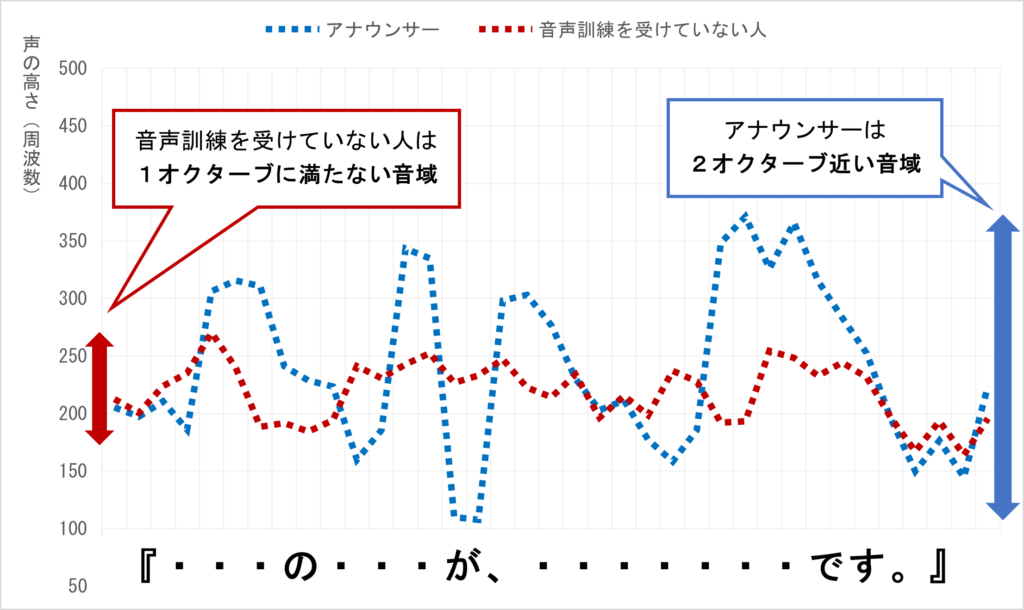

前回提示した、ピッチ曲線というグラフを、もう一度ご覧いただきましょう。

アナウンサーと、音声訓練を受けていない人が、

『日本の人口の30%ほどが65歳以上なんだそうです。』

と言った時の、声の高さの変化を表したグラフです。

ご覧のように、アナウンサーと、音声訓練を受けていない人では、

話す時に使っている”声の高さの幅”が違うわけですが、

では、“声の高さの幅”とは、どういう風に変化をつけていくのでしょうか。

ここで大切になってくるのが、少し専門的なお話にはなりますが、

- アクセント

- イントネーション

の2つです。

アクセントとは

アクセントとは、一つの単語の中で

声の高さに変化をつけて発音することです。

英語のアクセントは、強弱でつけるのですが

日本語のアクセントは、声の高低でつけるのです。

例えば、『ねこ』と言うとき、

- 『ね』を高く↑

- 『こ』を低く↓

発音します。

このアクセントの声の”高い”・”低い”の変化が適切につかないと

言葉の意味が伝わらりづらくなるんですね。

つまり

『た↑ び↓』と、「た」を高く、「び」を低くアクセントをつけると

足に履く「足袋」の意味になり、

『た↓ び↑』と、「た」を低く、「び」を高くアクセントをつけると

「旅」の意味になるため、

アクセントのつけ方が違うと

自分の意図とは違う意味に捉えられてしまう可能性があるので

注意が必要です。

アクセントの高低の幅

そして、一つ一つの言葉のアクセントで

声を高くしたり低くしたりする“高低の幅”がせまい人が多いのです。

音声でご確認いただきましょう。

※ミュートに設定していますので、小さめの音量からお聞きください。

アクセントの高低の幅がせまい場合

アクセントの高低の幅が適切な場合

お聞きのように

アクセントで高く出すべき声と、低く出すべき声に明瞭な差があれば、

言葉をハキハキと発音している印象になります。

反対に、アクセントの高低の幅がせまい場合には

ボソボソと喋る印象になったり

内容や感情が伝わりづらくなったりするのです。

今回、一つの「ねこ」という単語だけでも、これほどの違いがあるので、

たくさんの言葉が連なる”話”になると、

聞き手に与える印象は、もっと増幅されるでしょう。

一つ一つの言葉のアクセントの

声の高低の幅が狭いまま話し続けると、聞き手から

- ハキハキと話さない人

- 話している言葉が聞き取りづらい人

- 話している内容を把握しづらい人

などの印象を持たれかねない、ということです。

一つ一つの言葉をハキハキと発音するには

言葉をハキハキと発音するために

“滑舌”ばかり気にされるかたも多いのですが、

これからは、言葉のアクセントの”声の高さの幅”も意識して

お話していただければと思います。

声の高さといっても、

歌う時に高音が出ないとか、低音が苦手とか、

そういう問題ではありません。

自分がラクに出せる声の範囲で

“高い”・”低い”を意識していただければよいのです。

アクセントでは、そこまで高い声・低い声を出したりすることはありません。

また、アクセントの難しいところは、

「声の高低の差がありすぎるとおかしくなる」ところです。

高低の幅が広ければよい、というわけではないんですね。

ですから、自分で練習するには、録音して

アクセント適切な高低の幅を確認していただくことをおすすめします。

さて、次回は、

高い声と低い声を織り交ぜて使いこなす、もう一つの要素である

「イントネーション」について書いていきます。

引き続き、下記リンクからご覧くださいね。

ハキハキ話すために意識したいのは、アクセントとイントネーション②

“ハキハキ話すために意識したいのは、アクセントとイントネーション①【大阪/マンツーマン話し方教室】” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。